今日は不動産の話です。

先日、買取の査定依頼を受けて内見をした物件は現在空き家となっており、擁壁の上に建っている物件でした。

問い合わせは多いものの、玄関まで階段を登っていかなければならないことなどがネックとなり、なかなか買い手がつかず、仲介業者さんとしては一般の買主さんに売却するよりも不動産買取業者に買い取ってもらう方が早いだろう、と思ってのことでした。

福岡や熊本は、擁壁がある物件がとても多いです。そこで、擁壁がある家を売却する方法について、わかりやすく説明したいと思います。

擁壁とは何か

「擁壁(ようへき)」とは、一般的に傾斜地や高低差のある土地に建物を建てる場合に、建物の荷重、土圧や雨で土砂が流れることによる土砂崩れを防ぐため必要となる構造物です。

擁壁にはいくつかの種類があります。

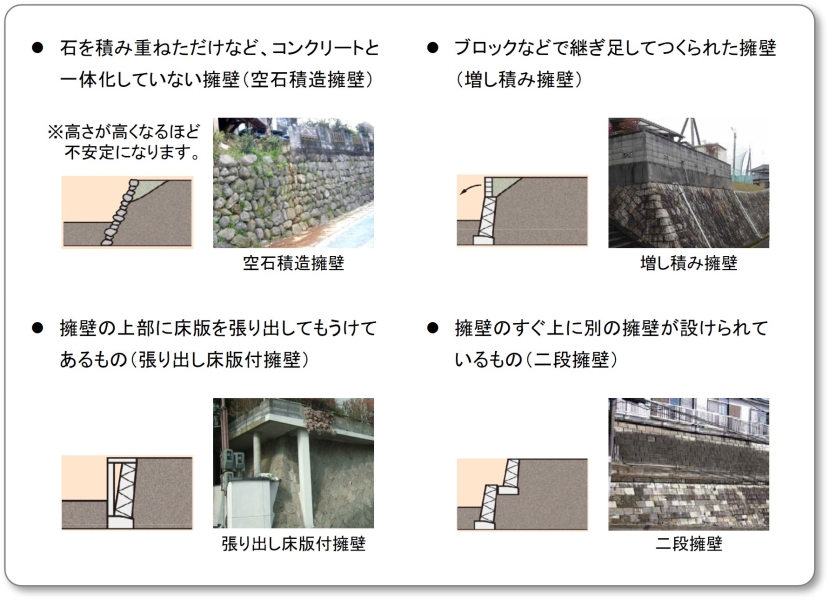

国土交通省より引用

コンクリート擁壁

最近の擁壁では「コンクリート擁壁」が主流で使われており、鉄筋を埋め込んで作る鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄筋を通さない無筋コンクリート造、工場で作られた既製品の擁壁を使用するプレキャスト造などの種類があります。

特に鉄筋コンクリート造は、構造計算が用意で斜面に対して垂直に立てやすいため、すっきりと見栄えが良いとともに強い耐震性能を持ち合わせており、他の擁壁よりも断面が小さくてすむ、というメリットがあります。

練積造擁壁

「練積造擁壁」とはブロックを積み上げて作る工法の擁壁で、主に間知ブロック練積み造とCP型枠ブロック造があり、いずれも軽量で低価格、取り扱いやすいことがメリットです。

間知ブロックは、通常のブロックとは違い斜めに組み合わせて積み上げます。一般的に壁面が傾いていることが特徴です。

CP型枠ブロック造も広く利用されており、コンクリートブロックの中に鉄筋と生コンクリートを充填して、強い圧力にも耐えられるように作られます。

なお、境界塀に使われる一般的なコンクリートブロック(CB)で擁壁を作ることは、現在の技術基準では認められていません。

石積造擁壁

「石積造擁壁」はその名の通り石を積み上げて作る擁壁です。

石の間にモルタルやコンクリートを流し込み接合して積み上げていく練石積造擁壁や、コンクリートを使わず天然石を積み上げて作る空石積造擁壁、加工成形した軽石を積み上げて作る大谷石積造擁壁などの種類がありますが、空石積造擁壁と大谷石積造擁壁は現在の技術基準を満たしていません。

現在の技術基準を満たさない擁壁

国土交通省より引用

空石積擁壁や大谷石積擁壁、コンクリートブロック(CB)造の擁壁は、現在の技術基準を満たしていません。

それ以外には、ブロックなどを継ぎ足してつくられた「増し積み擁壁」、擁壁の上部に床版が張り出した「張り出し床版付擁壁」、擁壁の上に別の擁壁が設けられた「二段擁壁」も同様に、現在の技術基準を満たしていません。

これらの擁壁の上に建物が建っている場合は、安全性に注意が必要です。

擁壁の安全性を確認するには

擁壁の安全性を確認するには、まずは下記の項目について現地の状況を確認します。

- 表面に亀裂、ひび、はらみなどが無いか

- 擁壁の材質は何か

- 適切な水抜き穴が設置されているか

- 増し積み擁壁や二段擁壁などになっていないか

- 高さが2m以上あるか

現地の状況を確認したら次に、役所にて下記の項目を調査します。

- 物件が「宅地造成及び特定盛土等規制法」の区域内にある場合、宅地造成に関する工事の許可を受けているか否か

- 宅地造成に関する工事の許可を受けていれば、その擁壁が宅地造成に関する工事で作られたものかどうか

- 許可を受けていないければ、「都市計画法」による開発許可を受けているかどうか

- 開発許可を受けていれば、その擁壁が開発行為によって作られたものかどうか

- 高さが2m以上ある場合、「建築基準法」による建築確認を受けているかどうか

しかし、これらの調査をクリアしたとしても、例えば数十年前に造られた擁壁などは安全性を保証できない場合があります。そもそも素人には判断や調査が難しい項目が多いので、建築士など専門家に確認を依頼することが望ましいです。

がけ条例の制限

擁壁がある物件は、その擁壁の高さにより、「がけ条例」の制限を受ける場合があります。

不動産における「がけ」とは一般的に、「高さが2mまたは3mを超え、30度を超える傾斜のある土地」をいい、擁壁の高さが2mまたは3mを超える場合、その擁壁について建築士が安全性を認めなければ、「がけ」として扱われます。

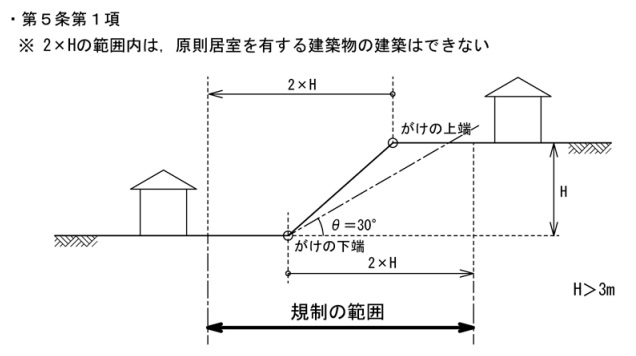

この「がけ」の上または下に建物を建てる場合に、自治体が定める「がけ条例」が適用されますが、そその制限内容などは各自治体によって異なり、例えば福岡市では3mを超えるがけの場合、がけの高さの2倍に相当する範囲内には居室を有する建築物の建築ができません。(福岡市建築基準法施行条例第5条)

福岡市より引用

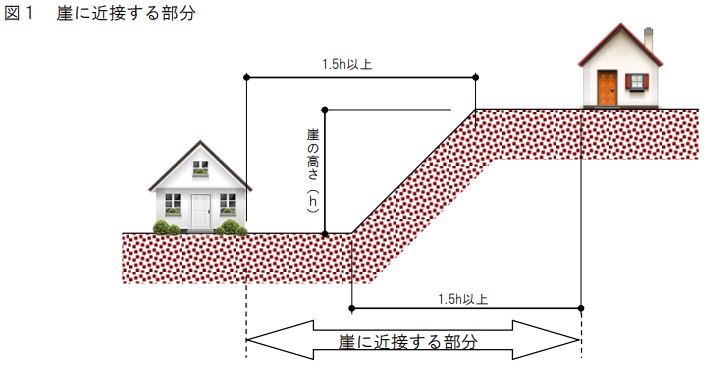

一方、熊本市では、2mを超えるがけの場合、がけの高さの1.5倍に相当する範囲内には建築ができません。(熊本市建築基準条例第4条)

熊本市より引用

擁壁がある物件のデメリット

坂道や階段を上がる物件、堀車庫物件は敬遠される

擁壁がある物件は傾斜地や高台にあることが多く、眺望や陽当たり、風通しが良いなどのメリットがある反面、物件に辿り着くまで坂道を上っていかなければならない場合があります。

また、道路と敷地との間にも高低差がある場合、今回僕が査定をした物件のように階段を上って家に入らなければならないため、特に年配の方には敬遠されがちです。

さらに駐車場が堀車庫になっている場合、堀車庫の高さによって駐車できる車種の制限がある、駐車場が広げられないなどの理由から、敬遠される可能性もあります。

擁壁の造り直しが必要になる可能性がある

擁壁は隣地との境界に作られることも多く、通常、隣地との高低差があれば高い方の敷地の所有者が擁壁を造る責任を負います。

そして設置当初は頑丈に作られた擁壁でも、永久に安全性を維持できるわけではなく、数十年経てば劣化は進みます。

擁壁の亀裂やひび割れなどの劣化を補修したとしても、中途半端な補修は根本的な解決にならないことも多く、擁壁の安全性が不十分だと判断された場合、自身の土地に建築する場合はもちろんのこと、擁壁の下にある土地の所有者が建築をする場合にも、擁壁の造り直しを求められる可能性があり、その工事には相当の費用がかかります。

隣地に損害を与えるリスクがある

空石積擁壁など現在の技術基準を満たしておらずそもそも強度が弱い擁壁や、亀裂やひび割れなどの劣化がある擁壁は崩壊リスクも高くなります。

万が一、擁壁が崩壊して隣地(擁壁の下)の家を損壊するようなことがあれば、相手方に多大な損害を与えてしまいます。

それ以外にも、隣地とつながって擁壁が築造されているような場合には、自身の擁壁だけをを造り直そうとしても、既存擁壁の解体時に隣地の擁壁を破損してしまう可能性があり、隣地の擁壁の補修費用まで考慮しなければならないリスクもあります。

建物の建築コストがかかるため敬遠される

がけ条例の制限を受ける場合、基本的にはがけから高さの1.5倍または2倍の距離を離さなければ建築ができません。

ただし土地がそこまで広くない場合、実際にその距離を確保しようとすると、建物を建築するために必要な面積を確保できない可能性があります。その救済措置として、

- がけの上に建てる場合は深基礎にする、または基礎杭を打つなどして建築士が安全性を認める構造にする

- がけの下に建てる場合は土留めを造る、がけの崩壊で影響を受ける建物の部分を開口部のない高基礎にするなどして建築士が安全性を認める構造にする

などの方法がありますが、いずれも通常の建物より建築コストがかかるため、購入を敬遠される可能性が考えられます。

売却時に「契約不適合責任」のリスクがある

「契約不適合責任」とは、売買の目的物に「契約内容に適合していない部分」がある場合に、売主に課される法的責任のことです。

擁壁の亀裂やひび割れなどの劣化は「物理的瑕疵」に、擁壁が現在の技術基準を満たさない場合やがけ条例の制限を受ける場合の建築制限は「法的瑕疵」に該当し、売主から買主に対して「告知義務」があります。

売買契約前に買主が擁壁の安全性などについて詳しく調査することは難しい場合が多いため、買主が保護されないようではリスクが高く、安心して売買ができません。

そこで買主を保護するために、「契約不適合責任」が民法に定められているわけです。

擁壁の「物理的瑕疵」や「法的瑕疵」に該当する部分について売主が買主に告知せずに売却した場合、「契約不適合責任」を問われ、契約の解除や追完請求、代金減額請求などを受けることになります。

つまり、擁壁がある物件を売却した場合、擁壁の現状や法令上の制限を正確に買主に伝えていなければ、後々クレームが来た場合に対応しなければならない可能性があるということです。

擁壁がある物件を売却する方法4選

擁壁がある物件を売却するための方法として、次の4つが考えられます。

現況のままで売却する

擁壁がある物件は眺望や陽当たり、風通しが良いなどのメリットがある場合もありますので、そういったメリットの部分を優先し「擁壁の安全性は購入後に自分で対処してくれる買主」が見つかるまで待つという方法があります。

ただし擁壁工事は相当の費用がかかる可能性があるため、大幅な値下げが必要となるリスクも覚悟しておくべきでしょう。

また、専門家による調査を行い、現況の擁壁の安全性や法令上の制限などをしっかり説明することが望ましいです。

擁壁の劣化を補修して売却する

自分の敷地内に自己所有の擁壁がある物件の場合であれば、まずは専門家による調査を行い、その結果擁壁の劣化はあるものの、まだ補修すれば安全性が認められるようであれば、劣化部分の補修を行い擁壁の安全性を回復して売却するという方法があります。

もちろん調査と工事にはそれなりの費用がかかりますが、安全性の不安を理由に購入を断られるケースを回避できる可能性があります。補修工事の施工前と施工後の写真を撮っておき、被害個所の状況と補修方法を買主にしっかり説明すれば、より一層買主の安心感も増し、スムーズな売却につながる可能性が高いと思います。

擁壁を解体して売却する

自分の敷地内にある自己所有の擁壁が現在の技術基準を満たさない場合や、亀裂やひび割れなどの劣化があり崩壊リスクの高い場合などは、既存擁壁を解体して売却するという方法があります。

もちろん解体工事にはかなりの費用がかかりますが、買主は自分で新しく擁壁を造ることになるので、売主買主ともに安心できスムーズな売却につながる可能性も高いと思います。

ただし現在建物が建っている物件の場合、擁壁と建物の配置によっては建物が建ったままの状態では擁壁の解体ができず、土地上の建物まで先に解体が必要となる場合もあります。

不動産買取業者に売却する

一般のお客様の中から買主を探すとなると、前述したように擁壁がある物件は敬遠されることがあり、長期間に渡り買い手が見つからないことも珍しくありません。

そこで、不動産買取業者に「擁壁は現状のまま」物件を買い取ってもらうという方法があります。

不動産買取業者に家を買い取ってもらえば、擁壁に劣化があってもそのままの状態で売却できる可能性があり、補修の費用がかかりません。しかも不動産のプロが直接買取をするため、売買契約に売主の「契約不適合責任」が免責となる特約が入る場合もあり、売主にとって安心です。

ただし注意点として、不動産買取業者に買い取ってもらう場合「早く」「確実に」現金化できる反面、売却価格は市場価格よりやや安くなりがちです。売買価格はその買取業者の「言い値」に感じ、価格への納得感は薄いかもしれません。

今回の僕のケース

ちなみに僕の勤務する会社は不動産買取会社ですので、もちろん今回、僕(の会社)が買取を検討するため物件の現地を確認しました。

コンクリート擁壁ですが多少亀裂が入っており、宅地内に浸透した雨水がその亀裂からしみ出している跡がありました。道路から建物まで約2.3m程度の高低差があり、玄関まで階段を十数段上っていかなければならず、駐車場も堀車庫と、一般の買い手には敬遠される要素が満載の物件でした。

擁壁の造り直しまでは必要ないとは思いますが補修には費用がかかりますし、そもそも敬遠される要素が多いので、それらを考慮した買取査定額を提示させてもらいました。

査定金額自体はなかなか厳しいものとなりましたが、そのような擁壁の状態のまま売却でき、さらに「契約不適合責任」が免責なので引き渡し後もクレームが発生しないことをメリットと感じてもらえればいいなと思います。

まとめ

「擁壁(ようへき)」とは、一般的に傾斜地や高低差のある土地に建物を建てる場合に、建物の荷重、土圧や雨で土砂が流れることによる土砂崩れを防ぐため必要となる構造物です。

古い擁壁の中には現在の技術基準を満たさないものや、亀裂やひび割れなどの劣化があり崩壊リスクの高いものなども多く、専門家による調査を実施した方が望ましい物件も多いです。

また、その擁壁の高さが2mを超えていれば「がけ条例」の制限を受ける場合があります。

擁壁がある物件のデメリットは5つ考えられます。

- 坂道や階段を上がる物件、堀車庫物件は敬遠される

- 擁壁の造り直しが必要になる可能性がある

- 隣地に損害を与えるリスクがある

- 建物の建築コストがかかるため敬遠される

- 売却時に「契約不適合責任」のリスクがある

それらのデメリットを気にせず、眺望や陽当たり、風通しが良いなどのメリットを優先して購入してくれる買主を見つけることは簡単ではないと思います。それ以外に擁壁がある物件を売却するには下記のいずれかの対策を取ることになると思います。

- 擁壁の劣化を補修して売却する

- 擁壁を解体して売却する

しかしそれらの工事は、少なくない費用がかかります。それならば逆に、その費用分を価格から割引してでも「不動産買取業者に売却」した方が、「契約不適合責任も免責」となり、安心して売却できると僕は考えます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント